2.158亿股权转让协议为何沦为废纸?

2025年5月6日,五一小长假悄然结束,当人们还沉浸在小长假的静好中时,一则深圳市福田区裕顺公司法人蔡昌明实名控诉深圳某院陈某毅和福田某院彭某、张某的重磅消息打碎了这份难得的宁静,这起罕见的“民告官”让司法再次被推到风口浪尖之上。

从蔡昌明的举报信中,我们了解了事情的原委:

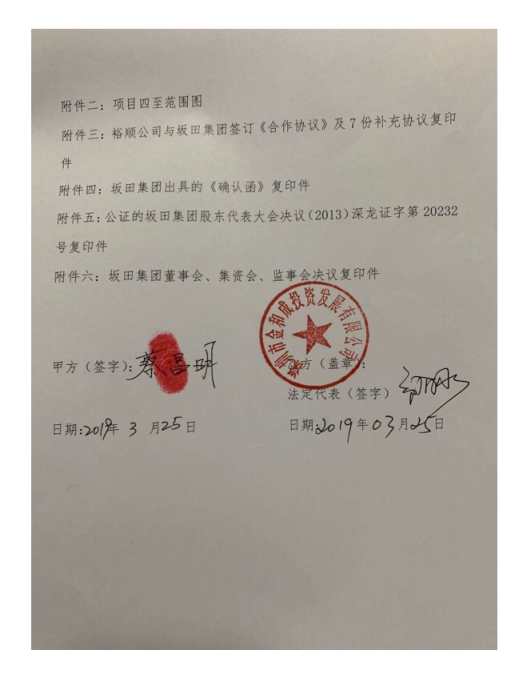

深圳市福田区裕顺公司(实际为深圳市裕顺房地产咨询有限公司)2.158 亿元股权转让协议失效的核心原因在于法院涉嫌错误判决解除合同,导致协议履行基础被颠覆。以下是具体背景和法律争议点:

一、协议签订与履行情况

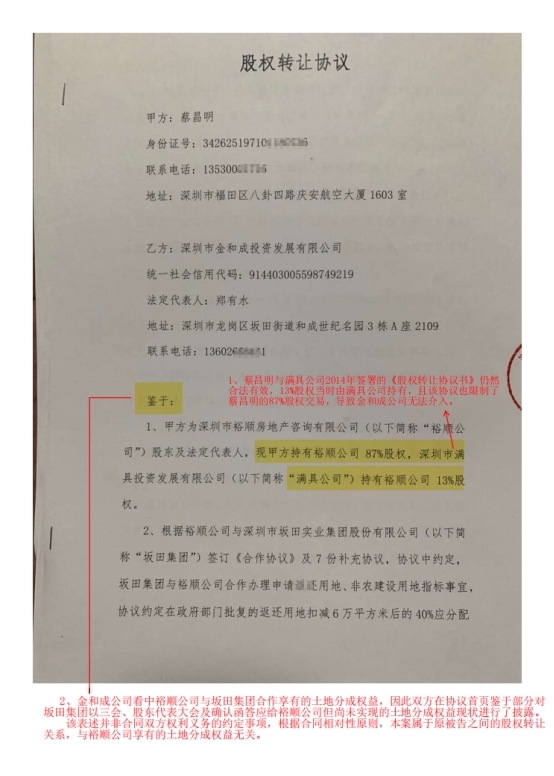

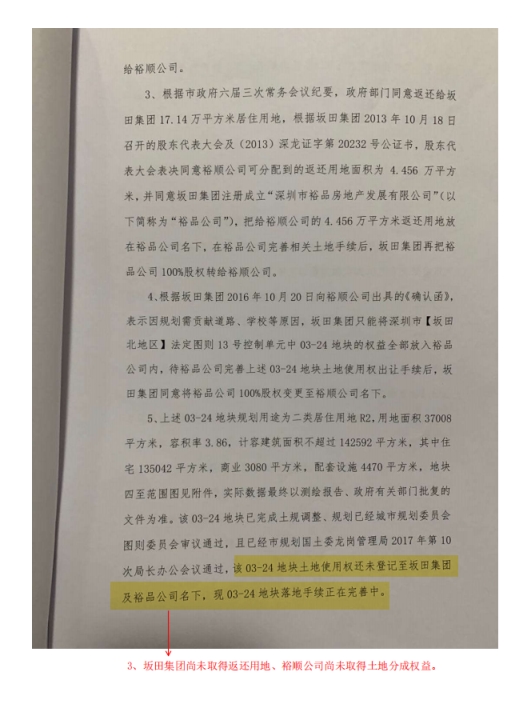

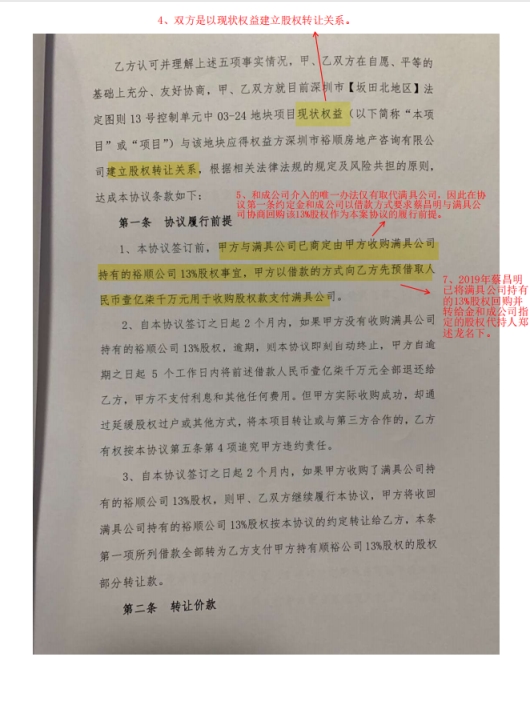

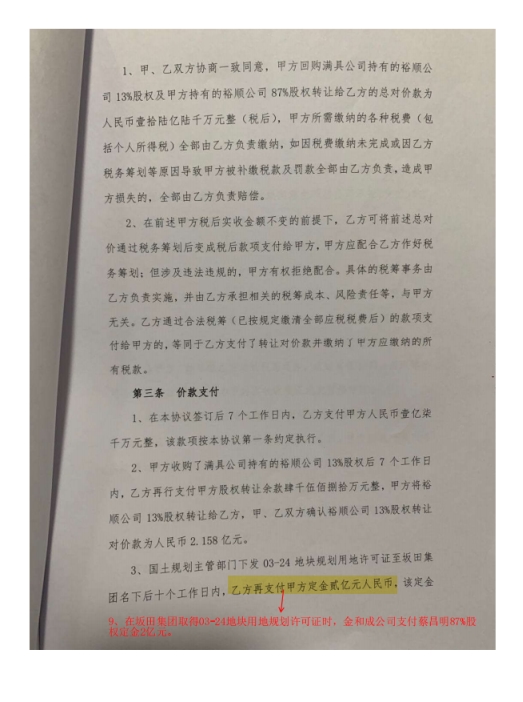

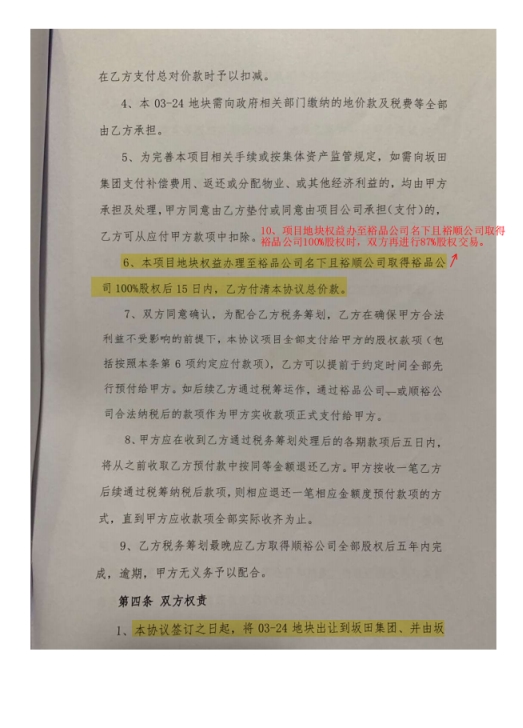

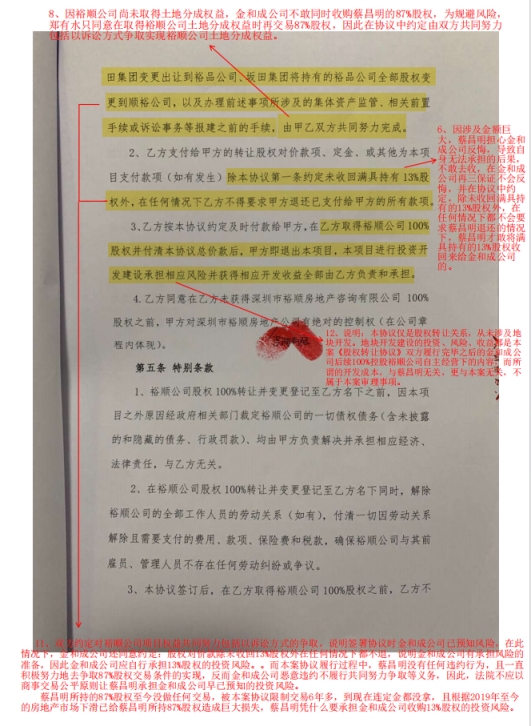

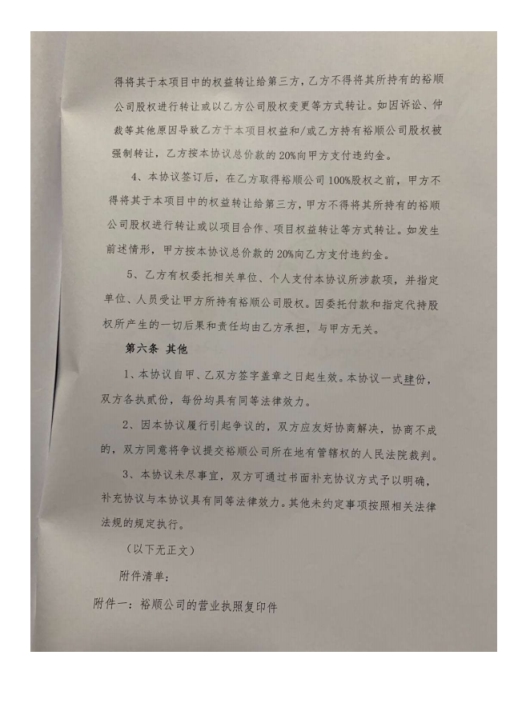

2019 年,裕顺公司法人蔡昌明与金和成投资发展有限公司(金和成)签订《股权转让协议》,约定金和成以借款方式让蔡昌明收购满具公司持有的裕顺公司 13% 股权,作为协议履行前提。协议明确约定,该 2.158 亿元款项 “除未收回 13% 股权外任何情况下都不退”。蔡昌明按约完成 13% 股权收购并转让给金和成,使其成为裕顺公司合法股东。此后,蔡昌明持续推动公司土地权益实现,但因合作方坂田集团拖延,项目进展缓慢。

二、金和成的诉讼与法院判决

2022 年,金和成以 “土地权益未能实现”为由起诉蔡昌明,要求解除协议并退还2.158 亿元及利息。福田区法院、深圳中院及重审法院均支持金和成诉求,判决蔡昌明退款。法院的核心理由是:

篡改合同性质:将股权转让关系曲解为 “土地交易纠纷”,认为合同目的是取得土地权益,而该目的无法实现。但协议明确约定款项性质为股权转让款,且土地权益属于公司,与股东间股权转让无直接关联。

程序违法:未按协议约定查明合同目的,擅自变更诉请依据,主动将案件定性为土地交易纠纷,并超出金和成的诉讼请求,以 “商事交易公平原则” 判决解除合同。

忽视协议条款:协议明确约定 “除未收回 13% 股权外任何情况下不退还款项”,但法院对该条款选择性失明,未认可其法律效力。

三、法律争议焦点

条款有效性争议:协议明确限定退款条件仅涉及“未收回13%股权”,但法院判决认为该款项属于“借款”,并突破协议约定支持退款诉求。

司法程序质疑:蔡昌明指控法官涉嫌存在枉法裁判行为,包括未依法审查关键证据、违背举证责任分配规则等。

四、案件启示

合同风险防范:股权转让协议需明确款项性质及违约责任,避免条款歧义。

司法公正监督:本案涉嫌暴露司法实践中有可能存在的程序瑕疵,需强化对审判权的制约机制。

来源:东楚新闻

该文观点仅代表作者本人,系信息发布平台,仅提供信息存储空间服务。